特集コンテンツ

2025/8/25 15:00

「電子処方箋」は電子カルテと一体的に普及し、2030年までに全医療機関へ

厚生労働省は、2024年度末までに「おおむね全ての医療機関に導入」という目標が未達となったことを受け、電子処方箋の新たな普及目標を設定した。新たな目標は、遅くとも2030年までに、患者の医療情報を共有するための電子カルテを整備する全ての医療機関への導入を目指すというものである。

電子カルテの導入を前提にした普及へ

厚生労働省によると、電子処方箋の導入率は2025年6月22日時点でも、薬局で82.5%と8割を超えている一方、病院では13.4%、医科診療所では19.6%にとどまっている。薬局では、今夏におおむね全ての施設への導入が見込まれている。

こうした状況を踏まえ、厚労省は「医療機関において電子処方箋の導入を進めるにあたっては、電子カルテが導入されていることが重要」としたうえで、「電子処方箋の新たな目標では、電子カルテ・電子カルテ情報共有サービス(以下、電子カルテ・共有サービス)と一体的な導入を進めることとし、患者の医療情報を共有するための電子カルテを整備する全ての医療機関への導入を目指す」との方針を7月に明らかにしている。

電子カルテには、「遅くとも2030年にはおおむね全ての医療機関に導入を目指す」との目標があることから、電子処方箋もそれに沿い、あらためて普及が促進されることになる。

病院は情報システム全体をクラウド化

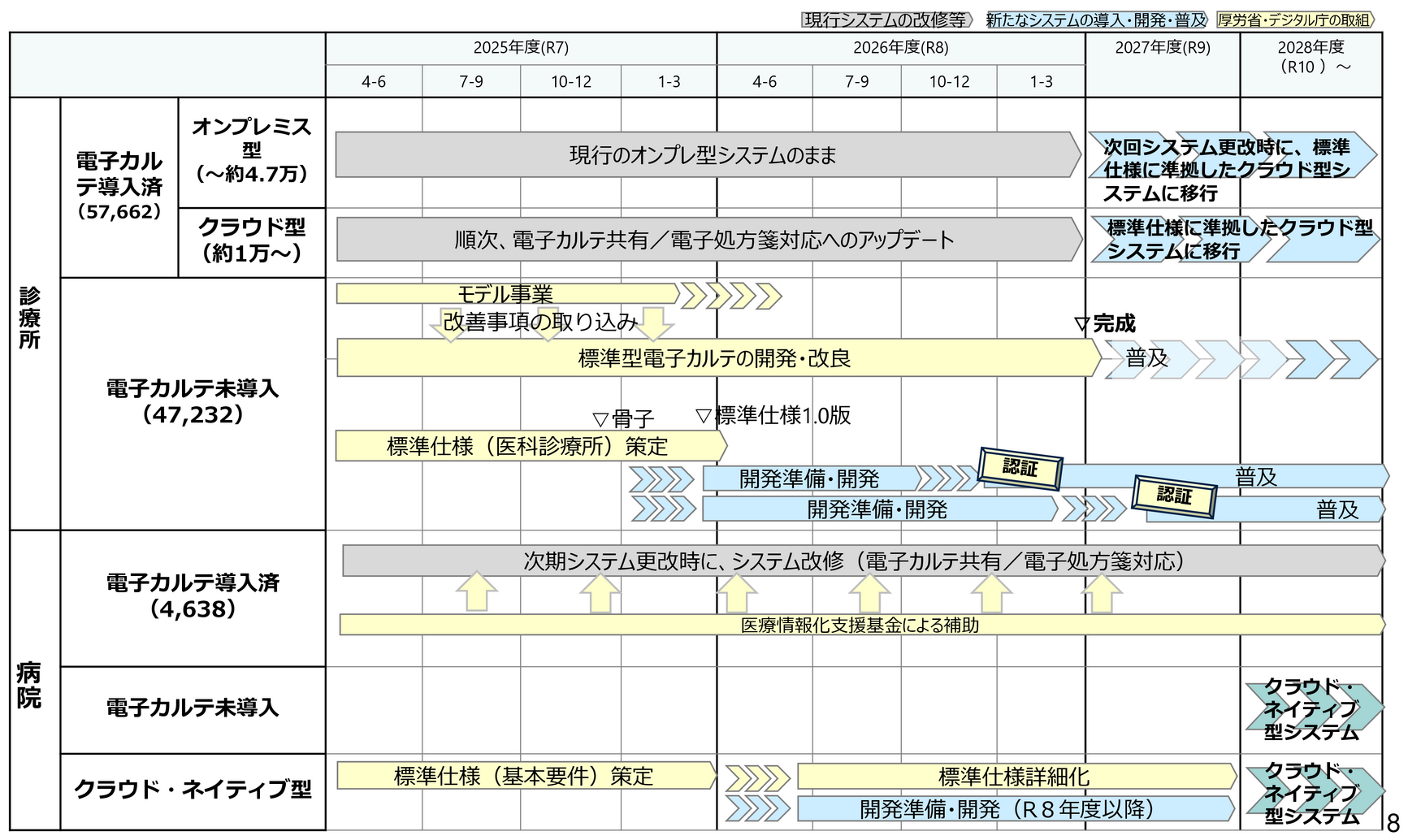

電子カルテの普及率は、医科診療所で約55%、一般病院で約66%(2023年医療施設調査)となっている。電子処方箋の新目標を実現するため、その前提となる電子カルテ・共有サービスの普及については、「オンプレミス型」でカスタマイズ等による高コスト構造になっている現行の電子カルテから、いわゆる「クラウド・ネイティブ」を基本とする廉価なものへ移行することを図りつつ、下記の普及戦略を進める。

①電子カルテ導入済みの医療機関

診療所(オンプレミス型):

次回システムを更新するタイミングで、国の標準仕様に準拠したクラウド型システムへの移行を促す。

病院:

次回システム更改時に、共有サービス・電子処方箋に対応する改修を促すために医療情報化支援基金の活用を促す。

②電子カルテ未導入の医療機関

診療所:

国が開発中の標準型電子カルテの導入を推進する。この標準型電子カルテは、小規模な医療機関でも過度な負担なく導入できるよう、クラウド型で、かつ共有サービスや電子処方箋に対応する仕様を目指す。

病院:

未導入病院に対しても、クラウド・ネイティブなシステムへの移行を図るため、2025年度中を目途に国の標準仕様(基本要件)が策定される予定である。今後、国の標準仕様に準拠したクラウド・ネイティブな情報システムが登場してきた段階で順次、導入済病院では移行を進め、未導入病院へも普及を図る。

厚生労働省は2026年夏までに電子カルテ・共有サービスの具体的な普及計画を策定する。これにより、電子処方箋だけでなく、日本の医療全体のデジタル化(医療DX)が加速し、質の高い医療の提供や医療従事者の負担軽減につながることが期待される。

出典:「医療DX令和ビジョン2030」厚生労働省推進チーム(第7回 7/1)《厚生労働省》を編集

(2025年7月1日時点の情報に基づき作成)

参考情報

厚生労働省 第7回「医療DX令和ビジョン2030」厚生労働省推進チーム資料

※上記内容は確定事項ではなく、今後の議論で修正や見送りになる可能性がある点にご留意ください。

※本資料の内容に関する一切の責任は株式会社日本経営に帰属します。また、この資料のいかなる部分も一切の権利は株式会社日本経営に所属しており、電子的又は機械的な方法を問わず、 いかなる目的であれ無断で複製又は転送等はできません。使用するデータ及び表現等の欠落、誤謬等につきましてはその責めを負いかねます。なお、内容につきましては、一般的な法律・税務上の取扱いを記載しており、具体的な対策の立案・実行は税理士・弁護士等の方々と十分ご相談の上、ご自身の責任においてご判断ください。