特集コンテンツ

2025/11/17 15:00

長期収載品の患者負担引き上げを提案 医療保険部会で厚労省

後発医薬品との価格差全額の負担求める意見も

社会保障審議会・医療保険部会は11月6日、薬剤給付のあり方について議論した。選定療養対象である患者希望の長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の使用では、厚生労働省が現行は先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当とされている患者負担の引き上げを論点として提示した。

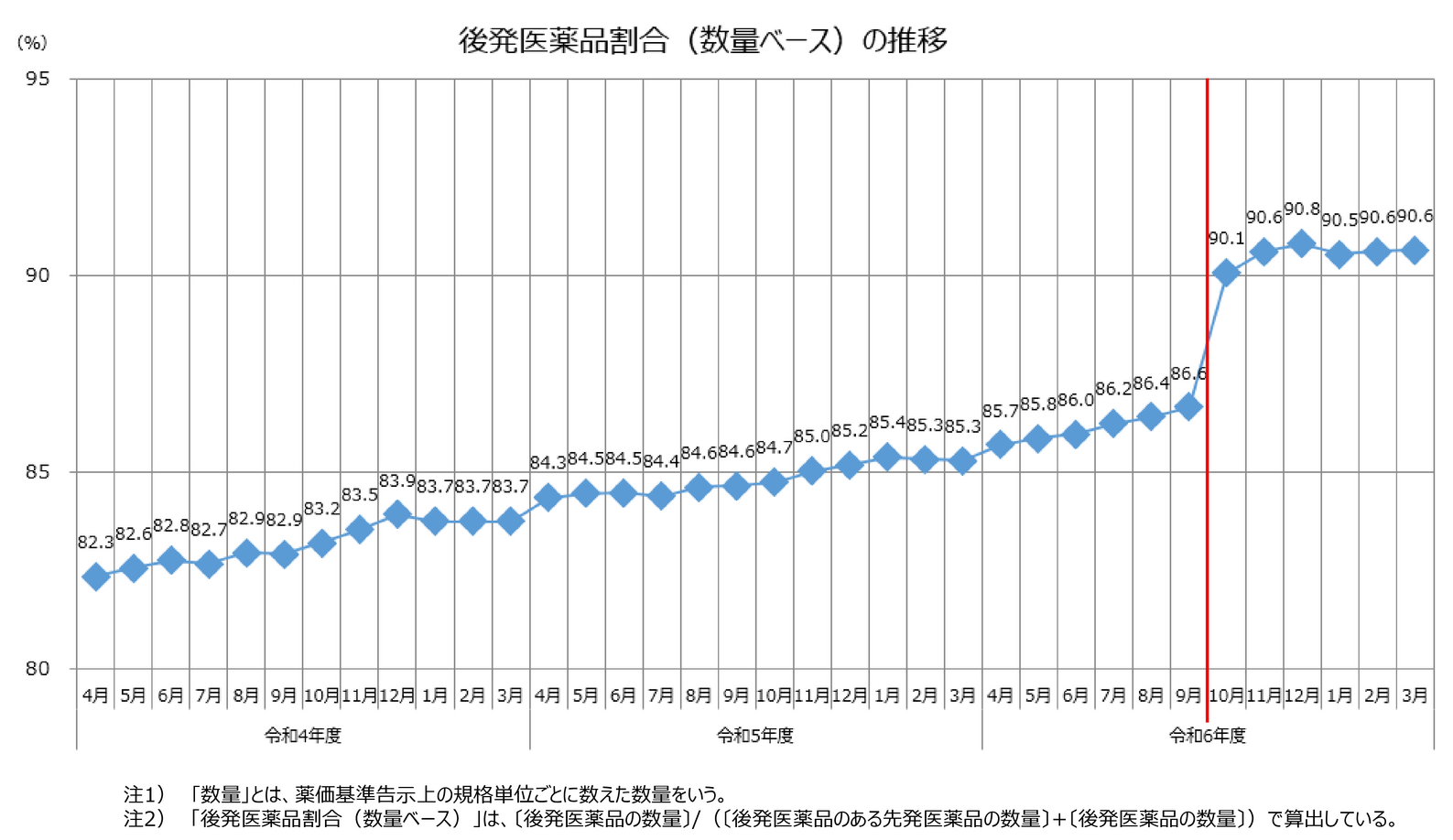

調剤医療費の分析データによると、後発医薬品の使用割合(数量ベース)は2024年10月の長期収載品の選定療養化を境にそれまでの80%台から90%以上に上昇。後発医薬品の使用促進に一定の効果があったとみられているが、その後は横ばいでの推移が続いている(資料1)。

出典:社会保障審議会 医療保険部会(第202回 11/6)《厚生労働省》を編集

患者負担を価格差の1/2、3/4、全額に引き上げる3案を提示

後発医薬品の限定出荷・供給停止など供給不安は依然として続いているものの、厚労省はさらなる使用促進を図る観点から、患者希望で長期収載品を使用した場合の負担水準を、先発医薬品と後発医薬品の価格差の1/2、3/4または価格差の全額(1/1)にまで引き上げることについて、部会に検討を求めた。

この提案に北川博康委員(全国健康保険協会理事長)は、「後発医薬品の処方が可能なケースで長期収載品を処方する場合は(価格差を)全額患者負担とすることを大きな方向性とすべきだ」と指摘。佐野雅宏委員(健康保険組合連合会会長代理)は選定療養の対象範囲の拡大も必要だとし、選定療養の対象外である医療上の必要がある場合について、「厳格な精査等、内容を整理して具体的な見直し案を示してほしい」と厚労省に要請した。

一方で、「後発医薬品の安定供給に向けた取り組みを着実に対応した上で検討を進めるべきだ」(藤井隆太委員・日本商工会議所社会保障専門委員会委員)など、供給不安が続く中での患者負担引き上げに慎重な意見もみられた。

OTC類似薬の保険給付見直し、複数委員が選定療養化を提案

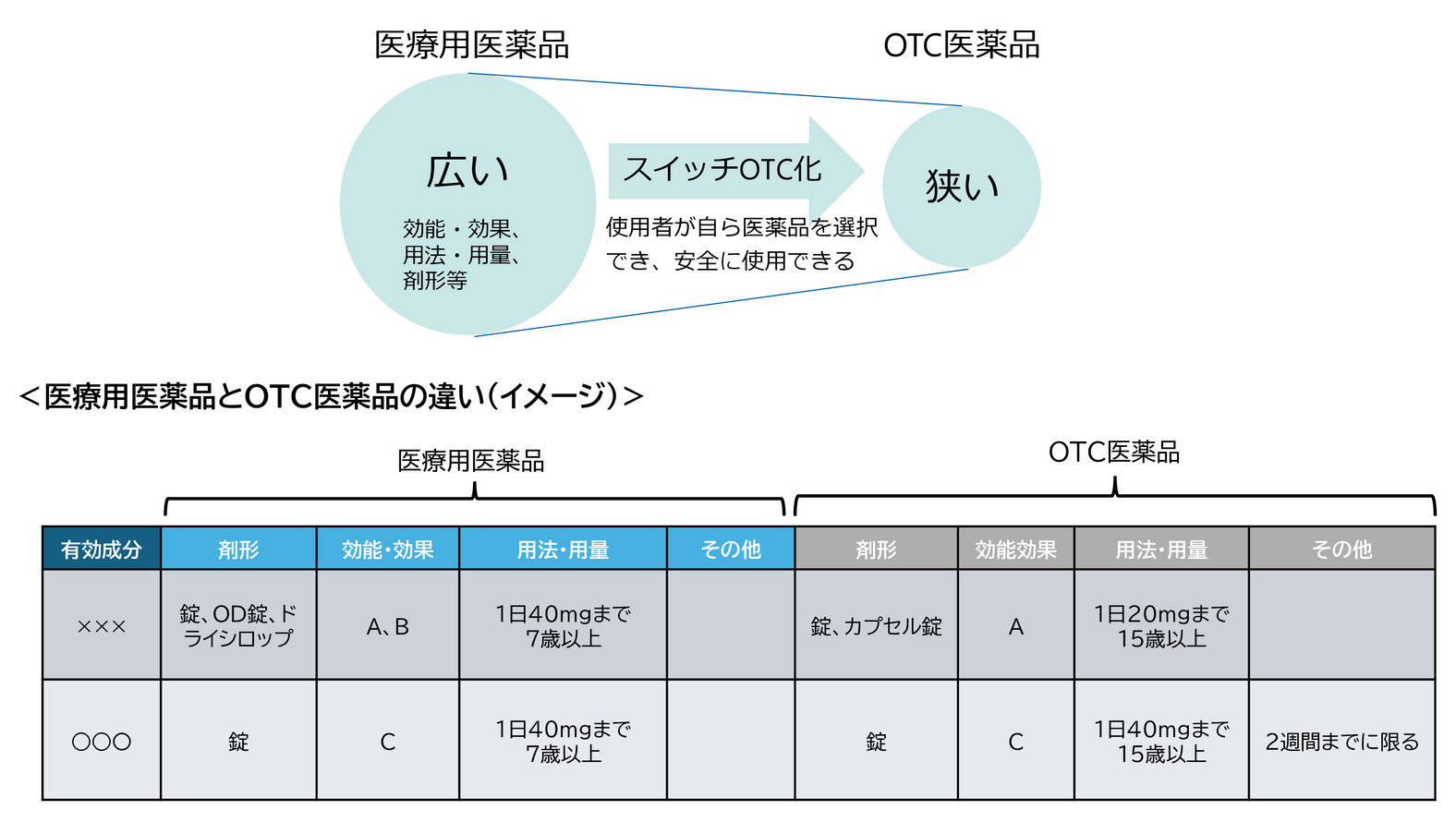

OTC類似薬の保険給付の見直しでは、▽子どもや慢性疾患患者、低所得者の患者負担への配慮▽OTC類似薬の範囲―が主な論点となった。このうち後者は「類似のOTC医薬品が存在する医療用医薬品」が想定されているが、医療用医薬品とOTC医薬品は有効成分が一致していても、用法・用量、効能・効果、投与経路・剤形等に違いがあることが課題として示された(資料2)。

出典:社会保障審議会 医療保険部会(第202回 11/6)《厚生労働省》を編集

OTC類似薬の保険給付からの完全除外を求める意見はなく、佐野委員は「OTC薬で代替可能なものはできるだけ広い範囲を対象として選定療養で追加の自己負担を求めるか、償還率を変える方法についても具体的に検討すべきだ」と提案。伊奈川秀和委員(国際医療福祉大学医療福祉学部教授)も保険給付からの除外で患者負担が高くなる逆転現象が起きないよう、「保険の枠内に置きつつ、保険外併用療養のように別途負担を求める仕組みも考えられるのではないか」と述べた。

一方で、城守国斗委員(日本医師会常任理事)は、相互作用の発生や重篤な疾患の発見が遅れる可能性などを危惧し、保険給付からの除外に改めて反対姿勢を表明。實松尊徳委員(全国後期高齢者医療広域連合会協議会会長/神埼市長)は、「医療用医薬品として医師が処方しているものを費用の問題でOTCの方に寄せることについて、国民の理解はなかなか得られないのではないか」とし、慎重な議論を求めた。

OTC類似薬の範囲では渡邊大記委員(日本薬剤師会副会長)が、「単一の成分で同じ適応傷病名を持っているOTC薬がある医療用医薬品を交付する場合の保険給付のあり方をどうするかに絞って議論する必要があるのではないか」と述べた。

(2025年11月6日時点の情報に基づき作成)

参考情報

厚生労働省 第202回社会保障審議会医療保険部会

※上記内容は確定事項ではなく、今後の議論で修正や見送りになる可能性がある点にご留意ください。

※本資料の内容に関する一切の責任は株式会社日本経営に帰属します。また、この資料のいかなる部分も一切の権利は株式会社日本経営に所属しており、電子的又は機械的な方法を問わず、 いかなる目的であれ無断で複製又は転送等はできません。使用するデータ及び表現等の欠落、誤謬等につきましてはその責めを負いかねます。なお、内容につきましては、一般的な法律・税務上の取扱いを記載しており、具体的な対策の立案・実行は税理士・弁護士等の方々と十分ご相談の上、ご自身の責任においてご判断ください。